Am 29. Juli berichtete die Berliner Morgenpost in ihrer Serie „Berliner Spaziergänge“ über ein Treffen mit Yakov Hadas-Handelsman, Israels Botschafter in Deutschland.

Von Philip Volkmann-Schluck

Als unser Gesprächspartner zum Essen immer noch nicht gekommen ist, sagt der Botschafter: Wir werden noch eine halbe Stunde warten. „Eine deutsche halbe Stunde“, sagt Yakov Hadas-Handelsman. „Keine israelische halbe Stunde.“ Es klingt amüsiert, jedenfalls für einen Spitzendiplomaten, dessen Verabredung eine geschlagene Stunde zu spät kommen wird. Ein Missverständnis, mehr war nicht passiert, also warum aufregen? Wir warten auf einen jungen Mann, der ein Hightech-Unternehmen leitet, und sitzen im Restaurant „Sababa“ in Prenzlauer Berg, hebräisch ist das und heißt in etwa „alles klar“ oder „kein Problem“, doch ist es kaum zu übersetzen. „Sababa“ ist ein Lebensstil: locker bleiben, wenn Unerwartetes geschieht.

Auch wer kaum etwas wisse über jüdische Kultur, hatte der Botschafter vorher gesagt, müsse nur einen halben Tag in Berlin-Mitte unterwegs sein und komme gar nicht umhin, viel zu lernen. „Sogar wenn man blind ist.“ Und so beginnt unser Spaziergang weder mit Mittagessen noch Diskussionen über Pünktlichkeit, sondern vormittags vor der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße.

Es regnet. Hadas-Handelsman hat sich in einer Einfahrt untergestellt. „Wir brauchen nicht in die Synagoge hineinzugehen“, sagt er. Er spricht leise, sein Blick ist dafür umso fester. Der Scheitel ist so akkurat, wie Haare wohl nur nach 20 Jahren im diplomatischen Dienst liegen können, tadelloses Aussehen ist Tagesgeschäft. „Denkmäler, Ausstellungen, die Synagoge, all das ist wichtig, aber Teil des Offensichtlichen“, sagt er. Das Besondere an dieser Gegend sei doch, dass alles Geschichte atme. Weil es Projekte gebe wie das „Missing House“ in der Großen Hamburger Straße. Dort klafft eine Lücke, an der Wand stehen die Namen der ehemaligen Bewohner, die von Nazis verschleppt wurden.

Zu erleben, was fehle, darum gehe es.

Etwas überstürzt ist Hadas-Handelsman vor vier Monaten nach Berlin gekommen. Er hatte erst ein halbes Jahr in Brüssel für die EU und Nato gearbeitet, als er nach Berlin beordert wurde. „Wir hatten gerade alle Koffer ausgepackt“, sagt er. Zunächst habe er seine Familie gefragt („danach kommt alles andere“), auch sein jüngster Sohn ist mitgekommen, zum Studieren. Nun vertritt Hadas-Handelsman seine Regierung in Deutschland. Sensibles Parkett, das ist sein Spezialgebiet, er arbeitete in Jordanien, Katar und in der Türkei.

In den Nahost-Konflikt wurde Hadas-Handelsman hineingeboren. Seine Heimat sei Tel Aviv, sagt er. Das ist zwar nur 55 Kilometer vom geteilten Jerusalem entfernt, aber es ist die säkulare, liberalere Stadt des Heiligen Landes, mit Strand und europäischer Bauhaus-Architektur. Es ist eine Sonnenstadt. Diese Herkunft ist aufschlussreich, wie in den meisten Einwanderungsländern ist es in Israel üblich, Menschen mit Attributen zu versehen. „Tel Aviv“ oder „Jerusalem“ sind Schlagwörter. Kürzlich wünschte der Boschafter übrigens allen Muslimen einen gesegneten Ramadan.

Wie ein guter Bekannter

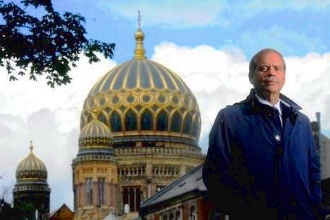

Regenpause. Für das Foto steigt der Botschafter auf einen kleinen Hügel im Park gegenüber der Synagoge. Er posiert staatsmännisch, dabei sieht er größer aus, als er eigentlich ist, bis er von dem Hügel heruntersteigt, sich eine dünne Zigarette anzündet und sagt: „Wohin gehen wir?“ Ganz so, als wäre er ein guter Bekannter. In der Kantine der Berliner Botschaft, das erzählen Mitarbeiter übereinstimmend, essen alle gemeinsam zu Mittag. Hochdekorierte Mitarbeiter und Angestellte an einem Tisch. Ich muss an ein Buch denken über die Wirtschaft in Israel. Darin steht, dass es in Israel auch deshalb so viele Hightech-Unternehmen gebe, weil Hierarchien in dem Land nicht viel zählten. Das liege an dem Stolz der Menschen; wer eine gute Idee hat, will sie umsetzen, egal, mit wem man dafür sprechen muss.

Chuzpe und Hightech, beidem werden wir heute noch begegnen.

Mein Stolz aber verlässt mich nun, weil wir über die Vergangenheit sprechen. Personenschützer stehen im Dreieck um uns, wir bilden das Zentrum, ein sehr ruhiges. „Hier hat es angefangen“, sagt Hadas-Handelsman. Er meint nicht die Deportationen, sondern die Haskala, die jüdische Aufklärung, die sich vom Berliner Bürgertum aus in die Welt verbreitete; Säkularisierung und Kontakte zur christlichen Mehrheit, auch darum ging es. Die Neue Synagoge im maurischen Stil, im orthodoxen Judentum umstritten, bildete ab 1866 ein Zeichen von Weltrang. Mehr als 28.000 Mitglieder hatte die Gemeinde damals.

Seine Eltern wanderten 1939 in Palästina ein. In der Familie des Vaters überlebte nur er. Hadas-Handelsman ist in dem Jahrzehnt geboren, das der Schriftsteller Amos Oz in seinem Roman „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ beschreibt. Ein Junge, dessen hochgebildete Eltern nicht über den Holocaust sprechen – und wenn doch, weichen sie auf eine andere Sprache aus, Russisch oder Jiddisch. Natürlich hat der Botschafter dieses Buch gelesen und erzählt von einer Stelle; die Eltern sammeln ihre abgetragenen Schuhe in einem Beutel im Keller. Der Junge fragt, warum, und bekommt die Antwort: Wenn Menschen Tausende Kilometer barfuß auf Schnee und Eis gelaufen sind, dürfe man nie wieder Schuhe wegwerfen. Ganz so wie bei Amos Oz sei es bei ihm zu Hause aber nicht gewesen, sagt Hadas-Handelsman. Erstens sprachen die Eltern auch deshalb jiddisch, damit der Sohn nicht den neuesten Tratsch mitbekomme. Zweitens habe man wenig über die Geschichte der Vorfahren sprechen können, weil man keine Informationen darüber hatte, was mit ihnen geschah. „Sie wurden innerhalb einer Woche deportiert.“

Ich erzähle ihm, dass ich regelmäßig auf einem Sportplatz Fußball spiele, der in den Ministergärten direkt neben dem Holocaust-Mahnmal liegt, und bitte um Rat, wie ich mich dabei fühlen soll. Der Botschafter sieht jetzt beinahe väterlich aus. „Nein, nein, nein“, sagt er. „Das ist das Leben. Zwei Extreme, sicherlich, aber sie liegen nun einmal beieinander.“ So sei es auch mit den Stolpersteinen, die im Stadtgebiet an Verschleppte erinnern. „Je mehr Füße über sie laufen, desto heller glänzen sie.“ Ich muss an eine israelische Freundin denken, die glaubt, dass wir viel gemeinsam hätten. Die Generation ihrer Großeltern wurde ermordet, die Generation meiner Großeltern bestand aus vielen Nazis. Beide Generationen, die ihrer und die meiner Großeltern, seien verloren, sagte sie. Hadas-Handelsman nickt: „Wir sind für immer verbunden.“

Wir gehen zum Auto. Schwarzer BMW. Es ist 12.20 Uhr, um halb eins wollen wir in Prenzlauer Berg essen. Zehn Minuten, kein Grund zur Eile. „Die Sonne scheint gerade“, sagt Hadas-Handelsman und zündet sich eine weitere Kent-Zigarette an. 1985 war er erstmals in Berlin, als Sprachstudent, hierher, in die damalige DDR, durfte er nicht. Also nahm er die S-Bahn, die einen Schlenker durch den Osten fuhr. Er erinnert sich an einen Himmel voller Ruß, von den Kohleheizungen, und an den Geruch von Desinfektionsmitteln in den Waggons. Eben jenes Desinfektionsmittel, mit dem er auch in seiner achtjährigen Militärzeit putzen musste. Er habe gedacht: „Willkommen zurück in der Armee.“

Sanft fährt der BMW an. Wir reden über die Armeezeit des Botschafters, in der er bei der Infanterie diente, er hatte auch einen Einsatz im Libanon. Seine Eltern hätten damals zu ihm gesagt, dass er bestimmt nicht mehr zur Armee müsse; wenn er groß sei, gebe es Frieden. „Es kommt der Tag“, das geben die Generationen weiter. Wie in dem Hit „One Day“ des israelischen Sängers Asaf Avidan, zu dem diesen Sommer auf Festivals getanzt wird. „One day baby, we’ll be old/ and think of all the stories that we could have told.“

Wir schauen aus dem Fenster, auf die hellen Fassaden in Mitte. „Meiner Meinung nach hat man hier ein Wunder vollbracht“, sagt Hadas-Handelsman. „So schöne und gemütliche Architektur.“ Auch den Reichstag möge er, es sei eines der schönsten Gebäude der Welt. Die neue Glaskuppel und die Graffiti der sowjetischen Soldaten von 1945, nur wenige Nationen gingen so offen mit der Geschichte um. Ich erinnere daran, dass in den zwei Jahrzehnten nach dem Weltkrieg viele Deutsche durchaus viel dafür taten, die Spuren zu verwischen. „Ja, aber was heute ist, das zählt.“

Nach 1985 war er noch einmal im Jahr 2006 in Berlin. Die Synagoge besuchte er nicht. „Wissen Sie“, sagt er, „viele beneiden Diplomaten um ihre viele Reisen.“ Aber meist sei das so: Nach einem Arbeitstag zum Flughafen, Ankunft spätabends in einem Hotel, früh morgens der erste Termin. Nun, wo er in Berlin lebe, fahre er aber gerne mit dem Fahrrad in den Grunewald.

Wir steigen vor dem „Sababa“ an der Kastanienallee in Prenzlauer Berg aus und betreten das Restaurant. Der Botschafter, die Personenschützer und ich. Die Bedienung winkt. Alles ist bereit, nur unsere Verabredung fehlt noch. Asaf Moses, ein junger Israeli, der ein Erfolg versprechendes Start-up-Unternehmen leitet: UPcload, dort kann man sich per Webcam vermessen lassen wie vom Schneider, um dann online die passende Kleidung zu bestellen. Das Unternehmen sitzt in Berlin, die Programmierer in Tel Aviv. Ein perfektes Beispiel für das moderne israelische Leben der Hauptstadt.

Hadas-Handelsman steht in dem Restaurant vor einem Tisch, ich stehe auch, weil ich nicht weiß, ob ich mich hinsetzen darf, schließlich steht der Botschafter ja noch. Später merke ich, dass ich viel zu verkrampft bin. Sitzen oder stehen, beides wäre völlig in Ordnung. Wir reden über die Technologiebranche in Israel. Das Land hat mehr Unternehmen im Technologie-Index Nasdaq gelistet als ganz Europa zusammen. Wer einmal den Kibbuz des israelischen Staatsgründers Ben Gurion besucht hat, erfährt den Traum, die Wüste zum Leben zu erwecken; ein Land zu bewohnen, das niemand anders haben wolle. Auch deshalb ist Israel immer schon mit Technologie verbunden. Wir sprechen nun nicht weiter über den Nahost-Konflikt, es soll um Berlin gehen. Ich bestelle die „Iranian Love Bomb“, das ist Humus mit Aubergine. Über den Namen lächelt Hadas-Handelsman nur müde. Er nimmt: „End of the Road“: Humus mit Kebab.

Fan von Günter Netzer

Wir sprechen über deutsche Tugenden oder das, was einige dafür halten. Der Trainer der israelischen Fußball-Nationalmannschaft, Eli Guttman, wird auch „der Deutsche“ genannt; weil er sein Spielsystem strikt einhält. Planen. Darin seien die Deutschen gut, sagt Hadas-Handelsman. „Sie wissen sicherlich schon, wo Sie Ihren nächsten Urlaub verbringen.“

Gut, dass Fußball helfen kann, dieses Klischee zu relativieren. In den 70er-Jahren sah der Botschafter Günter Netzer in Israel, bei einem Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach. Er investierte sein Taschengeld in ein Ticket. An Netzer, dem langhaarigen Ballgenie, interessierten ihn zwei Dinge: „The look and the game.“ Na ja, und dann ist da noch ein Deutscher, der im israelischen Fußball als Trainer auftauchte: Lothar Matthäus, einer der bekanntesten Deutschen, ob man will oder nicht. Der flog ständig nach Hause, und die Israelis wurden nicht warm mit ihm. Ob er immer pünktlich kam, ist nicht bekannt. Start-up-Gründer Asaf Moses ist nun da. Er setzt sich hin, sagt ein formvollendetes „Entschuldigung“, bestellt Humus und stellt sein Unternehmen vor, zwei Minuten später ist beinahe vergessen, dass er aufgrund eines Missverständnisses zu spät kam. „Sehen Sie“, sagt der Botschafter, „ein guter Israeli improvisiert immer.“ Nur, dass er dieses Wort nicht mal benutzen würde, weil es eben normal sei. Es komme ja immer etwas dazwischen: Anschläge, die Hamas, Krisen. Das Leben in Berlin ist berechenbarer und auch finanziell gesehen günstiger. Auch der junge Israeli wird nun politisch. Moses sagt, dass viele junge Israelis nicht mehr glauben würden an die Redewendung vom Tag, an dem Frieden kommt, an dem man nicht mehr zur Armee müsste.

Allerdings kämen die besten Programmierer der Welt von den Israel Defence Forces; sie fangen bereits im Alter von 18 Jahren an, Technologien zu entwickeln. Außerdem rief Moses, als er die Idee für UPcload hatte, einfach in den Vorzimmern der Chefs der größten Modefirmen an. Es funktionierte.

Was diese sprichwörtliche Chuzpe ist, erleben wir dann am Nebentisch. Ein junger Israeli fragt den Botschafter, ob er der Sprecher des IT-Unternehmers sei und ob er seine Karte haben dürfe. Hadas-Handelsman sagt, er sei nicht wirklich der Sprecher, aber lächelt und dreht sich zu mir: „Sehen Sie, das ist diese israelische Chuzpe.“ Ohne Zweifel, sie kommen mit jedem in Kontakt.

Vielleicht wird der Botschafter auch UPcload benutzen, er will wissen, ob das System schon zuverlässig arbeite. Er braucht Sportkleidung. Vorgänger von Hadas-Handelsman haben meist in den Räumen der Botschaft Sport gemacht, dort gibt es einen Hometrainer. Der neue Botschafter aber geht gerne draußen joggen, gut geschützt natürlich. Wir trinken Kaffee und sprechen über Turnschuhe und Kichererbsenpüree, erst eineinhalb Stunden später brechen wir auf. Angefühlt hat sich diese Zeit aber wie eine halbe Stunde. Eine israelische.

Übernahme mit freundlicher Genehmigung der Berliner Morgenpost